Le 12/12/2023

Dans Les articles du CSI

Quel avenir pour les négociations sur le climat ?

Rédigé par : Antoine CHESNE

L’article en quelques mots :

Comme lors des précédentes éditions, la COP 28 a réuni la scène diplomatique mondiale en quête d’un accord impossible pour limiter le réchauffement climatique. Après les prémices esquissées par le protocole de Kyoto en 1997, puis les espoirs de l’Accord de Paris en 2015, qui définissait l’objectif, mais pas les façons de l’atteindre, les négociations de ces dernières années ont échoué à établir un consensus et accentué le fossé entre défenseurs de la lutte contre le réchauffement climatique, européens en tête, et les puissances émergeantes soucieuses de ne pas sacrifier leur croissance.

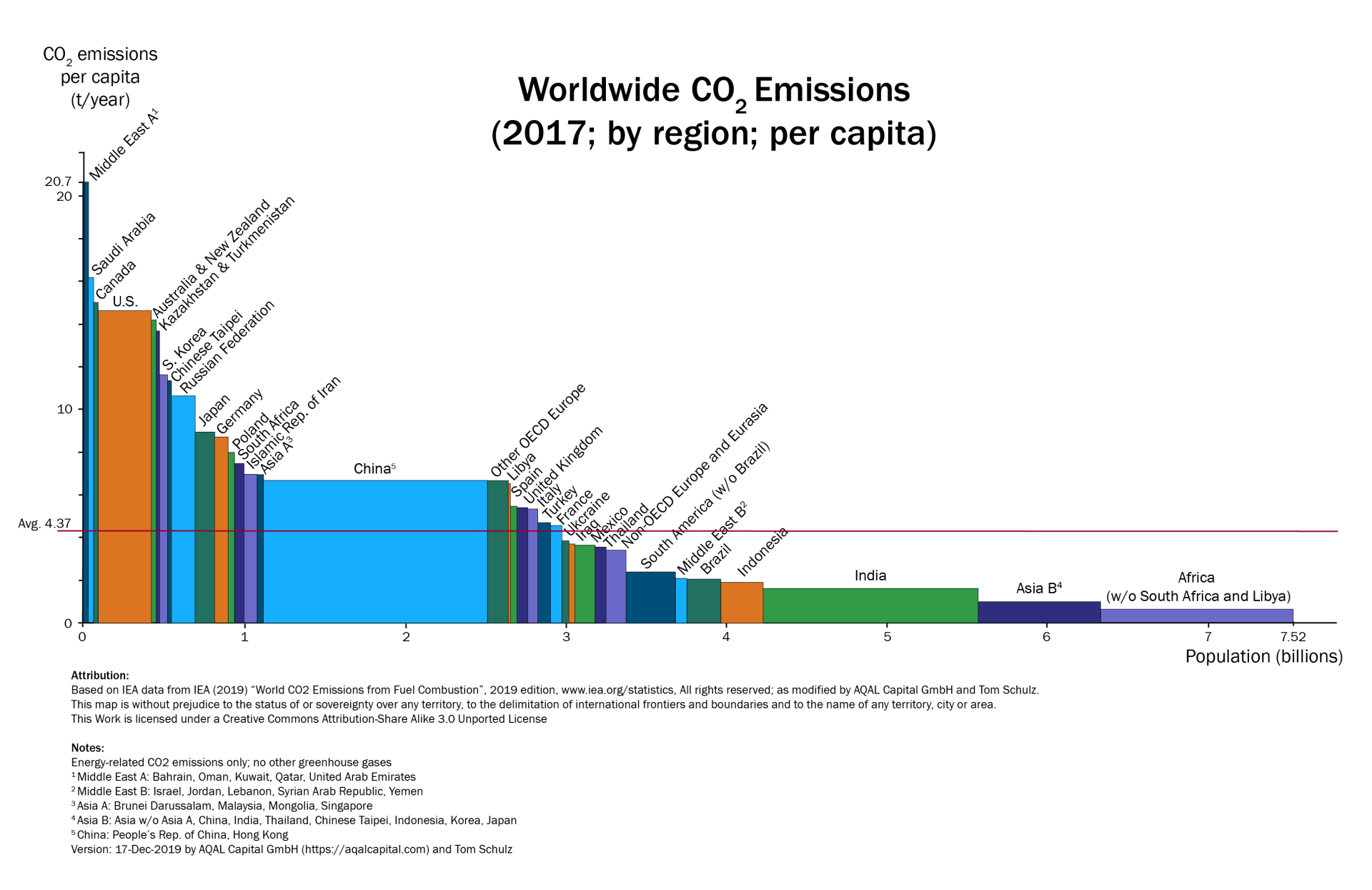

Pourtant, un basculement s’est déjà opéré : les pays hors-OCDE, représentant 45% du PIB mondial, sont responsables de 62% des émissions et la réduction des émissions des pays développés libéraux n’est plus suffisante pour avoir un impact décisif dans la lutte contre le réchauffement. S’en suit un paradoxe : plus la question du changement climatique devient brûlante, plus l’ambition des accords climatiques décroit à mesure que le rapport de force tourne à la faveur des économies en croissance. Le découplage politique sino-américain et l’affirmation des prérogatives des Etats sur les instances internationales rendent incertain l’avenir des négociations sur le climat, nécessitant de s’interroger sur le format et la méthode pour accélérer la transition énergétique.

Introduction :

Les Conférences des Parties [1] ou (COP) sont devenues au fil du temps le grand rituel annuel de la diplomatie climatique. Du 30 novembre au 12 décembre 2023, la COP28, organisée à Dubaï, ne déroge pas à la règle : avec 88,000 participants, elle bat un record de fréquentation. Comme chaque année, la COP voit défiler les diplomates de 197 pays représentant de nombreux intérêts : États européens s’affichant en champions de la transition énergétique ; États insulaires menacés par la montée des eaux ; États exportateurs d’hydrocarbures soucieux de maintenir leurs revenus ; ou encore États du « Sud global » soucieux de ne pas sacrifier leur croissance.

Cette foule nombreuse et disparate, complétée par des militants, scientifiques, représentants d’ONG et de groupes de pression privés, est censée négocier des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et divers mécanismes d’équilibrage et d’atténuation des effets du réchauffement. En 2015, l’accord de Paris, arraché à l’issue de la COP 21, avait suscité l’espoir d’un consensus international de limitation à 2°C, (voire 1,5°C) du réchauffement global. Pourtant, 8 ans après, la trajectoire suivie par les pays signataires continue de s’éloigner de cet objectif, et à mesure que les effets du réchauffement se font visibles, les négociations entre pays semblent dans l’impasse.

Une COP organisée par un pays pétrolier

C’est la deuxième fois que l’événement est organisé par un pays membre de l’OPEP [2], après le Qatar [3] en 2012. L’organisateur, les Émirats Arabes Unis, met en avant cette année ses efforts en matière d’énergie solaire et nucléaire, bien que son mix énergétique, mais ses finances publiques demeurent fortement dépendantes des hydrocarbures. Les Émirats s’appuient également sur une diplomatie multilatérale : partenaire clef des États-Unis et de la France pour les accords de défense et le commerce d’armement, le pays a également rejoint les BRICS [4] en 2023, renforçant ainsi ses synergies commerciales avec son précieux client chinois – peut-être à l’avenir hors-dollar -, tout en recevant le président russe Vladimir Poutine le 7 décembre pour s’assurer du maintien des cours du pétrole. Le président de la COP 28 est Sultan Ahmed Al-Jaber, à la fois ministre de l’Industrie, PDG d’ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company) et de Masdar, premier développeur d’énergie renouvelable du pays.

La politique émirienne illustre bien le dilemme auquel sont confrontés les pays producteurs de pétrole : en prenant d’un côté la transition à bras le corps, ils s’assurent la bienveillance des pays sensibles aux enjeux climatiques, tout en anticipant la diminution de la demande en pétrole. Dans son rapport de juin 2023, l’agence internationale de l’énergie (AIE) anticipe le pic de consommation de pétrole à l’horizon 2028 [5]. D’un autre côté, la rente pétrolière constitue l’essentiel du budget de ces États, et aussi de leur produit intérieur brut. En l’absence d’alternative immédiate, il leur est inacceptable de voir s’accélérer la sortie du pétrole. Dans une note transmise lors de la COP le 6 décembre, le secrétaire général de l’OPEP, le koweitien Haitham al-Ghais, demande ainsi à ses membres de « cesser toute entreprise d’accords liés aux énergies fossiles » à ses pays membres.

Des pays du Sud plus émetteurs

Depuis le protocole de Kyoto, établi lors de la troisième COP au Japon en 1997, l’économie mondiale a profondément évoluée. Le consensus de Kyoto se basait sur des « droits à polluer » qui variaient selon l’avancement du développement des pays signataires : les pays du Nord, comme le Royaume-Uni, l’Allemagne ou le Japon, s’engageaient à diminuer leurs émissions entre 1990 et 2012, tandis que les pays du Sud, comme la Chine ou l’Inde, pouvaient accroitre leurs émissions tout en respectant un certain seuil. Si les engagements ont globalement été peu tenus, ce type d’accord reposait sur l’idée que l’effort de transition énergétique devait essentiellement reposer sur les pays développés -pour simplifier, ceux membres de l’OCDE [6], – tandis qu’on reconnaissait aux pays en développement un « droit de rattrapage », leurs émissions de GES étant alors acceptables du fait de l’écart de développement à rattraper.

Ce clivage Nord/Sud, avec un Nord qui devrait payer après avoir profité de la révolution industrielle, voire de la colonisation, apparaît encore quelque fois, en Europe dans le discours de certains mouvements altermondialistes et est parfois repris par certains pays émergeants. Cette vision est aujourd’hui, dans les faits, obsolète, et inopérante à la vue des quantités de gaz à effet de serre émis lors de ces dernières décennies. L’analyse des budgets carbones émis entre 1850 et 2021 montre, certes, les États-Unis en tête (509 milliards de tonnes, soit 25% environ du budget total), mais désormais suivis par 4 pays non-OCDE : la Chine (284 Mdt), la Russie (172 Mdt), le Brésil (113 Mdt) et l’Indonésie (103 Mdt), l’Allemagne (88Mdt), 6ème, devant être prochainement dépassée par l’Inde (86Mdt) [7].

Selon les données du Global Carbon Project pour l’année 2020, les pays de l’OCDE ont contribué à environ 38% des émissions mondiales de CO2 liées à l’énergie, pour environ 55% du PIB mondial [8]. À quantité monétaire équivalente, les pays de l’OCDE émettent donc moins de gaz à effet de serre, ce qui peut être expliqué car ces pays disposent de davantage d’infrastructures énergétiques bas-carbone (centrales nucléaires, hydroélectriques, croissance des renouvelables) et car, à l’exception de l’Amérique du Nord et de l’Australie, ces pays sont majoritairement importateurs d’énergies fossiles, et donc plus sensibles à l’efficacité énergétique et aux économies d’énergie. Aux émissions de CO2 liées à l’énergie, il faut ajouter l’effet de l’agriculture et de la déforestation, la présence du Brésil et de l’Indonésie dans le top-5 des pays les plus émetteurs étant en grande partie liée à ce type d’émissions.

A l’orée de la COP 28, les émissions de CO2 se sont en grande partie déplacées vers les pays dits du « Sud global », à fortiori si l’on y ajoute la Chine et la Russie. Loin du consensus de Kyoto, les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre doivent désormais se faire en majorité dans ces pays, les États membres de l’OCDE n’ayant plus la capacité d’inverser par eux seuls la courbe des émissions de CO2 et d’avoir un impact sur le climat.

L’Europe face à une marge de manœuvre réduite

L’Europe constitue en matière de changement climatique un écosystème particulier. C’est en effet par l’Europe que commença la prise de conscience du réchauffement climatique. C’est un Français, Joseph Fournier, qui fut le premier en 1824 à identifier le mécanisme de l’effet de serre atmosphérique, tandis que le Britannique John Tyndall identifia en 1859 la vapeur d’eau, le dioxyde de carbone et le méthane comme principaux contributeurs à l’effet de serre. En 1896, le Suédois Svante August Arrhenius montra que, parmi ces gaz, les variations de quantité de CO2 dans l’atmosphère impactaient les variations climatiques sur le long terme. Il faudra cependant attendre près d’un siècle plus tard pour qu’à partir de 1988 le GIEC [9] identifie formellement l’impact des activités humaines sur le réchauffement climatique.

L’influence de la communauté scientifique et le relatif haut niveau éducatif en Europe ont ainsi permis les pays européens à être pionniers en matière de lutte contre le réchauffement climatique. A la différence d’autres régions du monde, l’Europe ne considère pas seulement la lutte contre le réchauffement climatique comme un objet diplomatique, mais bien comme une source de préoccupation intérieure dans son opinion publique.

Pionniers des négociations climatiques, devant néanmoins composer avec un allié américain plus réticent aux engagements internationaux du fait de l’absence de consensus intérieur, les européens ont engagé volontairement des programmes de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. La désindustrialisation et les chocs pétroliers des années 1970 avaient déjà permis au Royaume-Uni (1971), à la France (1979) et à l’Allemagne (1979) de passer leur pic d’émissions, l’Espagne et l’Italie le dépassant à leur tour en 2005 [10]. Lors du protocole de Kyoto, l’Union Européenne s’engageait à réduire de 8% ses émissions de GES entre 1990 et 2012, avec une répartition différenciée selon les pays (-21% pour l’Allemagne, -12,5% pour le Royaume-Uni, ces deux pays étant alors censés bénéficier de la sortie du charbon, la France étant à 0% du fait de son parc électronucléaire). Même sans consensus planétaire, l’Europe a continué de s’appliquer des objectifs contraignants uniques au monde : le programme « Fit for 55 » de l’Union Européenne vise à réduire les émissions de GES de 55% en 2030 par rapport à 1990.

Malgré une volonté certaine, la transition énergétique de l’Europe se révèle néanmoins périlleuse. La réduction des émissions est en effet en grande partie associée à la désindustrialisation, les industries polluantes ayant été délocalisées en grande partie vers l’Asie dans des pays moins-disant sur le plan environnemental, ce qui a fait chuter les émissions du continent, sans pour autant vraiment bénéficier à la planète. La démographie en berne des européens par rapport à la moyenne mondiale a également limité la croissance structurelle des émissions (l’immigration ayant néanmoins annulé l’impact de ce phénomène). Avec un taux de croissance aux alentours de 0% en 2023, l’Union européenne accuse un retard de plus de deux points face aux Etats-Unis (2,1%), et le financement de sa transition apparaît de plus en plus compliqué alors que les pays membres de l’Union accusent un déficit public moyen de 3,2% cette année et une dette publique importante à 83,1% du PIB.

L’Europe doit aujourd’hui faire face à un équilibre précaire : certes, la sortie des énergies fossiles pourrait avoir un effet bénéfique sur la balance commerciale, aujourd’hui affectée par les importations de pétrole et de gaz naturel. Mais le surcoût de la transition énergétique risque de peser sur la compétitivité industrielle du continent, d’autant que l’Union européenne, dont la tradition commerciale se basait ces trois dernières décennies sur les accords de libre-échange (41 signés depuis 1990 avec 78 pays) a accusé un retard dans la mise en place de barrières protectionnistes, à l’instar de l’IRA américain. Sur les plans diplomatique et économique, les États européens n’ont plus vraiment les moyens de contraindre le Sud global à la transition. Cette difficulté mène aujourd’hui les négociations climatiques à une situation paradoxale, à rebours du sens commun de la lutte contre le réchauffement climatique.

Le paradoxe des négociations climatiques

La diplomatie climatique fait en effet face à un paradoxe : jusqu’alors, les pays en pointe dans les négociations climatiques étaient ceux dotés des économies les plus avancées, avec donc la plus importante part des émissions. Le succès -relatif- du protocole de Kyoto qui imposait des objectifs contraignants en 1997 pouvait s’expliquer par le rôle prééminent des économies avancées dans les négociations, et dans les efforts de réduction des émissions. Mais à mesure que de nouveaux pays prennent une part prépondérante dans les émissions mondiales, -on pensera à la Chine, l’Inde, l’Asie du Sud-Est, le monde Arabe, l’Afrique et l’Amérique latine-, les négociations climatiques doivent aujourd’hui prendre davantage en compte leur position quant au réchauffement climatique. Hors, ces pays, dans une dynamique de croissance économique et démographique, sont davantage réticents à s’imposer des quotas d’émissions de gaz à effet de serre, et à renoncer au charbon ou aux hydrocarbures, qui représente, dans bien des cas, le moteur de leur croissance.

Il en résulte un paradoxe : plus la question du changement climatique devient brûlante, et plus les pays les plus riches font des efforts de décarbonation, plus les émissions se déplacent vers les pays dit du « Sud global », qui pour un grand nombre d’entre eux ont déjà accédé à l’industrialisation. Hors, ces pays n’étant en majorité pas prêts à sacrifier leur croissance pour sauver le climat, tout en ayant un pouvoir de négociation accru, il en résulte des consensus plus faibles qu’auparavant. Paradoxalement, l’ambition des accords climatiques internationaux décroit donc à mesure que les effets du réchauffement se font plus forts. Ainsi, les Conférences des Parties annuelles ayant succédé à l’accord de Paris de 2015 ne sont pas parvenues à élaborer de texte plus ambitieux, et se limitent à des déclarations d’intention et des objectifs non contraignants. Le maintien de l’exploitation du charbon et des hydrocarbures durant encore plusieurs décennies, qui demeure une ligne rouge pour certains pays dont l’économie repose sur ces énergies, est incompatible avec la limitation à 2°C du réchauffement, objectif des négociations.

Entre renforcement des pays émetteurs et découplage politique, un avenir des négociations climatiques incertain

Une partie des pays du « Sud global », pourraient contester l’analyse en indiquant que la population des pays de l’OCDE (1,38 milliards d’habitants) ne représente que 17% de la population mondiale, pour 32% des émissions, et qu’un effort particulier de réduction doit y être maintenu, voire augmenter. Cela est en partie vrai, avec toutefois des nuances géographiques : un Américain, un Canadien ou un Australien émet en moyenne trois fois plus de CO2 que la moyenne mondiale, deux fois pour un Allemand ou un Japonais. La France fait figure du meilleur élève des pays de l’OCDE, avec un bilan carbone par habitant correspondant à la moyenne mondiale.

l n’en reste pas moins que même avec un effort significatif des pays de l’OCDE, la lutte contre le réchauffement climatique ne peut se faire sans une contribution significative des autres pays, responsables de 62% du total des émissions. Il est remarquable que 6 des 10 pays composants le nouveau format des BRICS (Chine, Russie, Iran, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis et Afrique du Sud) ont des émissions par habitant supérieures à 1,5 fois la moyenne mondiale, et supérieures à des pays comme la France, le Royaume-Uni, l’Espagne ou l’Italie. [11]

L’analyse des émissions de CO2 par pays illustre néanmoins bien la difficulté d’aboutir à un consensus entre pays dont la sensibilité et la contribution au réchauffement climatique est fortement variable. L’accumulation de crises géopolitiques depuis l’Accord de Paris en 2015 traduit l’amorçage d’un nouveau cycle de tensions, avec en point d’orgue l’affrontement entre les États-Unis et ses alliés du G7 et la Chine et son allié Russe. Avec une relation bilatérale sino-américaine au plus bas et une tentation au découplage économique, accélérée par la guerre en Ukraine et l’IRA américain, il apparaît difficile d’esquisser un accord ambitieux et contraignant au niveau mondial, ces deux pays étant les deux principaux contributeurs aux émissions de gaz à effet de serre.

De nombreux pays parmi les plus émetteurs, c’est le cas des États-Unis comme des membres des BRICS, connaissent actuellement une dynamique de réaffirmation de leur puissance face aux traités internationaux, et de méfiance vis-à-vis de leurs rivaux géostratégiques. Faire des efforts pour le climat n’apparaît ainsi pas comme une priorité, au risque de s’affaiblir. C’est le principe du dilemme du prisonnier en théorie des jeux : si l’optimum peut être atteint par la coopération de tous les joueurs, il requiert une confiance mutuelle, tandis que la non-coopération, en priorisant les intérêts personnels de façon rationnelle, engendrant un résultat global moins bon. [12][13]

Dans le contexte actuel, et malgré la prise de conscience d’une partie des opinions publiques, notamment en Europe, et malgré les efforts de la communauté scientifique, il n’existe pas de consensus mondial pour traduire en actes [14] l’objectif de limitation du réchauffement à 2°C, et encore moins à 1,5°C.

Le « consensus » majoritaire en œuvre dans la plupart des pays, notamment en développement, est plutôt le droit à polluer pour continuer la croissance, dans un environnement mondial de plus en plus compétitif. Compte tenu de la répartition géographique des émissions de CO2 et en l’absence d’une révolution culturelle dans les pays du « Sud global » en faveur du climat, les négociations politiques semblent aujourd’hui vouées à l’échec, n’étant plus une méthode efficace pour réduire, puis sortir de l’usage des énergies fossiles.

En l’absence d’horizon politique, la seule porte de sortie au défi climatique du XXIème siècle serait alors économique.

En faisant en sorte que les technologies bas-carbone, nucléaire et renouvelables deviennent des facteurs de compétitivité et un facteur d’attractivité pour les pays qui les adoptent, il serait alors possible de marginaliser le charbon et les hydrocarbures aux seuls pays producteurs. Une nouvelle révolution industrielle, tout comme la première avait balayée au XIXème siècle, grâce à la machine à vapeur, la force humaine et l’esclavage par utilité pratique plus que par consensus géopolitique. Si cet horizon demeure encore lointain, il est le seul encore capable d’acter la sortie des énergies fossiles face au blocage politique d’aujourd’hui.

[1] Ou Conférences des Nations unies sur les changements climatiques, définies par la convention-cadre de 1992.

[2] Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole.

[3] Le Qatar a par la suite quitté l’OPEP en 2019.

[4] Initialement Brésil-Russie-Inde-Chine-Afrique du Sud, initiative de coopération des pays industrialisés hors-OCDE.

[5] AIE, (2023), Growth in global oil demand is set to slow significantly by 2028 : https://www.iea.org/news/growth-in-global-oil-demand-is-set-to-slow-significantly-by-2028

[6] Organisation de coopération et de développement économiques, « club » de 38 pays développés à tendance pro-occidentale et majoritairement doté de démocraties et d’économies libérales.

[7] Häubi, R. B., (2021) Climat: un classement des pays selon leur responsabilité historique, Heidi.news : https://www.heidi.news/climat/climat-un-classement-des-pays-selon-leur-responsabilite-historique

[8] Consolidé par les données 2023 de la Banque mondiale sur l’année 2022.

[9] Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, fondé en 1988 à la demande du G7.

[10] Grandin, J., (2021), Les émissions de CO2 en infographies : trajectoires, enjeux et solutions, Les Echos : https://www.lesechos.fr/weekend/planete/les-emissions-de-co2-en-infographies-trajectoires-enjeux-et-solutions-1915476

[11] Données issues de AQAL capital & Tom Schultz, « Worldwide CO2 emissions », 2019 (p.9). A noter que les chiffres utilisés ici n’incorporent pas les émissions liées à l’agriculture et les sols, contrairement à Haübi, 2021 utilisé plus haut. Si l’on inclut l’effet de la déforestation, il faudrait revoir à la hausse les émissions de pays comme le Brésil ou l’Indonésie, qui apparaissent en deçà de la moyenne mondiale dans cette statistique.

[12] Aykut, S., Dahan, A., (2022), « Boomerang géopolitique : peut-on encore relever le défi climatique global ? », in Green, n°2 « Ecologie de Guerre, un nouveau paradigme », Groupe d’études géopolitique, 45 rue d’Ulm, Paris

[13] Hassler, M., (2019), « Ce que le « dilemme du prisonnier » nous révèle sur le réchauffement climatique »

[14] L’AIE indique que le respect des 2°C induit de stopper la recherche et la mise en production de nouveaux champs d’hydrocarbures et la sortie du charbon dans les économies avancées d’ici 2030 et totale au niveau mondial en 2040. Voir Net Zero Emissions by 2050 Scenario (NZE), IEA.org : https://www.iea.org/reports/global-energy-and-climate-model/net-zero-emissions-by-2050-scenario-nze

Auteur :

Antoine Chesne

Antoine CHESNE est ingénieur géophysicien et géologue, diplômé de l’École et Observatoire des Sciences de la Terre de Strasbourg, de l’École Nationale Supérieure de Géologie de Nancy, et titulaire d’un Master 2 en Économie et Finance de l’Université Paris-Dauphine, spécialité « Énergie – Finance – Carbone ». Après de premières expériences professionnelles au BRGM, puis au sein des groupes TotalEnergies et EDF, il a rejoint en février 2020 la maison de commerce japonaise Mitsui&Co comme développeur d’affaires avec un double portefeuille dans l’énergie et dans le spatial.